Leemos en la revista de Historia Canarii, que se distribuye mensualmente con el periódico grancanario La Provincia, el propósito de diversos juristas e historiadores de intentar reabrir judicialmente el caso de la muerte del estudiante Javier Fernández Quesada. Como se recordará, el joven Fernández Quesada fue alcanzado en las escalinatas del Edificio Central de la Universidad de La Laguna, el 12 de diciembre de 1977, por una de las balas disparadas por un destacamento de guardias civiles pertrechados con metralletas. Las circunstancias que rodearon el asesinato de Javier ya han sido ampliamente descritas, tanto en la propia revista Canarii como en numerosos artículos publicados en Canarias-semanal.com, en mesas redondas, denuncias judiciales, homenajes, etc. Incluso una comisión creada el 17 de enero de 1978 por el parlamento del Estado, apenas dos meses después del asesinato de Javier, tuvo como cometido oficial la investigación de aquel crimen. Como no podía ser de otra manera, las conclusiones a las que llegó aquella comisión, integrada por representantes parlamentarios de UCD, AP, PSOE y PCE, fueron absolutamente frustrantes. No glosaremos, pues, en estas líneas acerca las circunstancias sobre las que testigos, juristas, parlamentarios e investigadores, con mayor o menor fortuna, ya han realizado numerosas aportaciones. Sin embargo, lo que frecuentemente se omite en el relato de aquel crimen que conmovió al Archipiélago canario es el contexto político que lo hizo posible y que, posteriormente, contribuiría durante treinta años a su encubrimiento. A él nos referiremos preferentemente en este artículo.

¿CÚAL FUE EL CONTEXTO HISTÓRICO DEL ASESINATO DE JAVIER FERNÁNDEZ QUESADA?

El asesinato de Fernández Quesada no fue un hecho puntual durante la llamada "transición democrática" española. Muchos centenares de personas en todo el Estado perdieron la vida como consecuencia de esa operación política. Euskadi, Navarra, Madrid, Andalucía… fueron escenarios de sangrientas confrontaciones sociales. En lados opuestos se encontraban, por una parte, los aparatos represivos del Estado, al servicio de las clases sociales que hasta entonces habían detentado la hegemonía política y económica, y por otra, la vanguardia de una sociedad que se pronunciaba a gritos por cambios profundos en la estructura de la sociedad y del Estado. Los datos de los que hoy se disponen desmienten la afirmación interesada de que la represión cruenta contra las manifestaciones populares estaba protagonizada exclusivamente por los sectores más ultras y retrógrados del sistema.

En 1976, y los años sucesivos, todos los gobiernos de la Monarquía se emplearon a fondo para contener la creciente marejada social que amenazaba con acabar con la instauración dinástica heredada e impuesta por el franquismo. José María de Areilza, conde de Motrico, ministro de Asuntos Exteriores del primer gobierno de la Monarquía, hacía en 1976 un acertado diagnóstico de aquella situación en las páginas de su diario: "O acabamos en golpe de Estado de la derecha. O la marea revolucionaria acaba con todo". Cuando este ex falangista y embajador de Franco durante su dictadura planteaba asustado esta disyuntiva no se estaba refiriendo, en realidad, más que a la posibilidad de que el pulso entre una parte de la sociedad española y el Estado concluyera con el restablecimiento de la legitimidad rota en 1936. Justamente por ello los gobiernos de la UCD, conscientes de lo que estaba en juego, no dudaron en recrudecer hasta tal punto la represión social que la hizo parangonable con la que se produjo en los años precedentes a la desaparición del dictador.

Resulta ilustrativo hoy leer las reflexiones de quienes entonces manejaban las finanzas o los resortes del aparato del Estado. De esta lectura puede deducirse claramente el pánico que en esas fechas dominaba a las clases hegemónicas. Un pánico evidenciado por la fuga masiva de capitales que tuvo lugar durante aquellos años. La desconfianza que la burguesía española tenía en la supervivencia del Régimen que le había permitido amasar durante años enormes fortunas era tal, que solo entre enero y mayo de 1976, se evadieron de España 60 mil millones de las pesetas de entonces. En julio de 1977, ya celebradas las primeras elecciones generales, se fugaban con destino a Suiza y otros fortines financieros más de 8.000 millones de pesetas diarias.

UNA SOCIEDAD CONVULSA

Por aquellas fechas, la agitación laboral alcanzó en España cotas hoy increíbles. Desde la desaparición del dictador, en noviembre de 1975, hasta mediados de 1978 se perdieron en el Estado español más de 13 millones de jornadas laborales en una gigantesca oleada de huelgas obreras. No era éste un hecho nuevo en la España de la época. Las décadas de los 60 y 70 habían estado jalonadas también por un intenso movimiento huelguístico. Aunque hoy pueda resultar sorprendente, ni siquiera en la Rusia que precedió a la revolución del 17 se produjo una actividad huelguística de la intensidad de la que tuvo lugar en España en los últimos años de la dictadura. Entre 1967-68 se perdieron 345.000 jornadas laborales. En el periodo entre 1973 y 1975 las jornadas perdidas alcanzaron la cifra de 1.548.000.

CAMBIAR PARA QUE NADA CAMBIE

Los sectores más hábiles y oportunistas del régimen -entre los que se encontraba el propio monarca instaurado por el dictador- eran conscientes de que sus privilegios no podían apuntalarse en la acción exclusiva de los aparatos represivos gubernamentales. A medio plazo toda la estructura social del Estado español iba a entrar en crisis. Y los síntomas de que esa crisis ya había comenzado eran inocultables. La Iglesia Católica, poseedora de esa intuición milenaria que le permite olfatear precozmente el sentido en el que soplan los vientos de la Historia, empezó a tomar prudentes distancias del Régimen que le permitió gozar de una hegemonía ideológica indiscutida durante cuarenta años. En el seno de las propias Fuerzas Armadas comenzaron a aparecer premonitorias fisuras que anunciaban, a medio plazo, males mayores. Los dos pilares institucionales sobre los que se había sostenido la dictadura mostraban alarmantes síntomas de agotamiento y crisis.

LA OPERACIÓN "TRANSICIÓN"

La eficacia del aparato estatal franquista era visiblemente insuficiente para actuar como rompeolas eficaz contra las convulsiones de una sociedad enormemente dinámica y con una gran voluntad de cambio. Aunque, ciertamente, el aparato de la dictadura podía causar todavía severos daños a quienes se le opusieran, estaba claro incluso para quienes lo controlaban que su supervivencia no se podía extender por mucho tiempo. Aquello tenía sus días contados.

A lo largo de la historia las clases dominantes no reaccionan con un comportamiento idéntico frente a crisis parecidas. Que lo hagan en un sentido u otro depende de múltiples factores. En el caso del Estado Español, los sectores más prudentes de su burguesía, encabezados por el monarca, empezaron a tener claro que para conservar su hegemonía como clase era preciso aplicar aquel conocido principio de Lampedusa de "cambiar la apariencia de las cosas para que, esencialmente, nada cambie".

Cierto es que los herederos del franquismo no actuaron guiados solamente por su propia intuición acerca de los peligros que les acechaban si no se aplicaba una adecuada operación cosmética al patrimonio legado por el dictador. Las presiones de las cancillerías europeas, todavía estremecidas por los acontecimientos de Portugal con la "Revolución de los Claveles", contribuyeron a que los sucesores del franquismo se apuraran en definir sus posiciones. Que en el flanco sur de Europa pudieran producirse conmociones sociales peligrosas para sus intereses, no solo inquietaba a Londres, Bonn o París. También causaba enorme zozobra en Washington. Franco había permanecido en el poder durante casi cuarenta años con el visto bueno de las "democracias" europeas y los Estados Unidos. Pero en los años setenta del pasado siglo, la sociedad española tenía poco que ver con aquella otra de la postguerra, amedrentada y humillada por el conflicto civil y la represión de la década de los cuarenta y cincuenta. Y las cancillerías europeas eran muy conscientes de ello.

Sin embargo, estando las cosas como estaban, el emergente "nuevo régimen" necesitaba contar también con el concierto de los partidos de la llamada "oposición democrática", para coronar con éxito su operación de maquillaje. Por una parte se encontraba el Partido Comunista de España, con una potente organización forjada a lo largo de cuarenta años de implacable persecución política por parte de la dictadura. Con una enorme influencia en la clase obrera, en la Universidad y entre los sectores profesionales de las clases medias, el PCE era una pieza decisiva para que la operación de cambiar sin cambiar nada fuera coronada con éxito. La dirección del PCE, encabezada por Santiago Carrillo Solares, había dado muestras evidentes de no tener el más mínimo reparo en descargar "lastre" ideológico por la borda, si ello le facilitaba abrirse un hueco en las intrigas que se tejían en los círculos palaciegos de la alta burguesía y en los grupos con vocación de convertirse en la "leal oposición". Creía la dirigencia del PCE que, dado el caudal social que el Partido había acumulado gracias a la entrega y al trabajo de su base a lo largo de cuatro décadas, podía convertir a su organización en una suerte de Partido Comunista Italiano, presto a desempeñar un importante papel en el juego político institucional. La tendencia a lograr apaños por arriba no era nueva en el Secretario General del PCE. En 1974, apenas un año antes de que se produjera la muerte del dictador, Santiago Carrillo le había propuesto al padre del actual monarca, Don Juan de Borbón, presidir la Junta Democrática, entidad política de la oposición, integrada por grupos y personajes de escaso arraigo social y el propio Partido Comunista. Naturalmente, el vástago de Alfonso XIII y jefe de la Casa Real española no aceptó una propuesta que hubiera puesto a la dinastía de los Borbones en una situación ridículamente paradójica: al hijo defendiendo la herencia de la dictadura y al padre presidiendo a las fuerzas que se oponían a ella.

Por otro lado se encontraba el PSOE, un partido sin influencia social alguna, pero con un notable predicamento en las cancillerías europeas, particularmente en la alemana. En los años postreros de la dictadura esta organización se había estado nutriendo con la adscripción de numerosos profesionales y funcionarios que prestaban sus servicios como cuadros técnicos - y en algunos casos también políticos - en la Administración franquista. Se trataba de hábiles escaladores que oteaban la dirección de las transformaciones que se estaban operando en el panorama político del país, y no deseaban que un eventual cambio los sorprendiera descabalgados.

CONCLUSIÓN

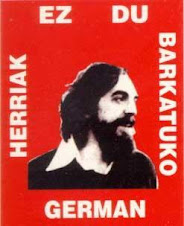

Fue en el contexto histórico descrito -y no en otro- en el que se produjo el asesinato de Javier Fernández Quesada. Su muerte fue una más entre las muchas que tuvieron lugar durante aquella colosal confrontación social que se desarrolló después de la muerte del dictador. Cuando Javier sucumbe frente a las balas de aquel destacamento de guardias civiles armados, ya las dirigencias del PCE y del PSOE habían concertado con los políticos de la monarquía un pacto de hierro en el que quedaron claras cuales iban a ser las reglas del juego político en el Estado español. Con lo que entonces se llamó "consenso" se institucionalizó la forma de Estado impuesta previamente por el dictador, que otorgaba al monarca la Jefatura suprema de las Fuerzas Armadas. De esta forma, las clases hegemónicas se garantizaban la oportuna intervención real en los casos de eventuales crisis políticas o sociales que pudieran cuestionar su poder económico. El PCE y el PSOE renunciaron, por su parte, a la reivindicación histórica del derecho a la autodeterminación de las nacionalidades del Estado español, que figuraba hasta entonces en sus respectivos programas. Finalmente, y por si fuera poco, a través del artículo 38, la burguesía española blindó constitucionalmente la "economía de mercado" como patrón único aceptado por las leyes, con lo que cualquier transformación social que se pretendiera realizar al margen del modelo capitalista podría ser impugnada.

Apenas un mes después del asesinato de Fernández Quesada, el Parlamento del Estado constituyó una Comisión cuya finalidad declarada era investigar las circunstancias que habían rodeado la muerte del estudiante canario. La mayoría de sus integrantes eran parlamentarios de estas Islas, miembros de los partidos Alianza Popular, PSOE, PCE y UCD. Se trataba, pues, de personas integradas en la sociedad canaria, y, por tanto, plenamente conocedoras, directa o indirectamente, de las vicisitudes de un crimen cometido a la luz del día, en las mismas puertas de la Universidad de La Laguna. Alguno de los miembros de esa Comisión manifiesta hoy, treinta años después, que aquello "no sirvió para nada porque en las Comisiones de investigación siempre se aprueba al final lo que dice el grupo mayoritario". Es posible que así sea. Es posible que los mecanismos institucionales que rodean a este tipo de comisiones impidan que del seno de las mismas pueda salir una conclusión veraz. Pero eso no exonera a los representantes de los partidos que se reclamaban de izquierdas, de su responsabilidad por el silencio cómplice que sobre aquel crimen y los resultados de la investigación mantuvieron por más de tres décadas.

Hoy parece claro que la constitución de aquella comisión sólo tuvo una finalidad protocolaria. Y para hacer posible esta farsa se contó con la connivencia -tácita o explicita- de todos los partidos que la integraron. Y es que, en esos días, la salvaguarda de determinados intereses políticos y económicos pesaba mucho más que la voluntad de hacer justicia en el caso del asesinato de un estudiante que, al fin y al cabo, no era más que un desconocido.

(CanariaSemanal)