Hace 30 años que la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país nos diplomamos en democracia. De los que ya tenemos una edad, quién más quién menos participó activamente, o cuando menos fue testigo directo, de un proceso político que siempre creímos ejemplar, al que bautizamos con el nombre de Transición española.

Así, ese período que comprendió la segunda mitad de la década de los 70, lo ofrecimos al resto del mundo como modelo de cambio tranquilo de régimen.

Eran tiempos revueltos, de miedos y de temores, y no dudo de que los que dirigían políticamente en aquellos tiempos el destino político del Estado español, creyeron tomar las decisiones que consideraron más acertadas. Y posiblemente las tomaron, teniendo en cuenta las circunstancias del momento. Tanto nos metimos en el papel, que criticar cualquier aspecto de la Transición, sin ser franquista, era absolutamente impensable.

Pero ya han pasado tres décadas. Y, en la distancia y con la tranquilidad de sabernos instalados en una democracia consolidada, y perteneciendo con todo derecho a la gran familia de las democracias europeas, no ha de ser dramático cuestionarse algunas cosas.

Actualmente no hay día en que un juez español no abra una causa contra alguna de las dictaduras, que han padecido o padecen, diferentes países del mundo. Se pretende, supongo, que los instigadores, torturadores y criminales de esas tiranías, paguen su culpa. Y es justo que así sea.

Pero, moralmente, ¿tenemos nosotros la legitimidad necesaria para actuar así? Lo digo porque, al menos que yo sepa, ningún responsable de la dictadura franquista ha respondido jamás ante la ley por sus actos. En su momento, y ya en democracia, incluso se pudo actuar contra algunos de los instigadores de la Guerra Civil. Y, eso, no se hizo jamás.

Así pues, la Transición española, ¿no fue realmente un pacto de borrón y cuenta nueva? ¿Un “olvido” consciente? ¿Una especie de pacto de “punto final”?

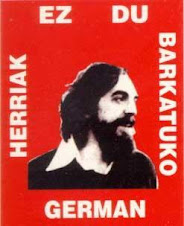

Ese, creo yo, ha sido el gran error de nuestra historia reciente. Un error que nos ha conducido a un Estado con un mapa territorial indefinido, por miedo a una derecha que jamás hubiera aceptado (y sigue sin aceptar) el más mínimo intento de federalismo o de reconocimiento de las particularidades históricas y diferenciadas de catalanes, vascos y gallegos.

No haber roto definitivamente con el Franquismo, situando a sus responsables en la ilegalidad que les correspondía, nos obliga a contemplar espectáculos tan kafkianos como las celebraciones festivas de los herederos del dictador en espacios que deberían ser del pueblo, como el Pazo de Meirás; o ver estupefactos como algunas tiendas venden, aún hoy, impunemente recuerdos del general golpista; o la permisividad con la que se celebran manifestaciones de claro significado fascista en lugares como el Valle de los Caídos; o de tener que sufrir diariamente las soflamas incendiarias de profetas antidemócratas; o, en el súmmum del disparate, ver como el propio Estado ha subvencionado, en democracia, a una fundación, la Francisco Franco, dedicada a enaltecer la figura del dictador.

Es, por todo ello, que creo que la Transición no fue en absoluto perfecta, ni tampoco un modelo de nada, más allá de la aceptación del fascismo, por parte de los demócratas, como algo normal e innato a nuestra sociedad. Una cruz que decidimos aceptar a cambio de que “ellos”, manteniendo sus privilegios, nos dejaran en paz. Ese fue el precio.

Un precio que aún hoy seguimos pagando. Una situación, por el contrario, impensable en cualquier otro país europeo y que, por lo tanto, tal vez nos debería hacer dudar de si nosotros somos los más indicados para ir persiguiendo a los golpistas y a sus colaboradores por el resto del mundo; cuando jamás lo hemos hecho ni con los nuestros, ni con sus actuales apologistas.

(El Plural)