Crimen de guerra, crimen contra la Humanidad; un crimen es un crimen y ninguna ideología ni nadie lo puede amparar ni justificar sin cruzar la raya roja del camino que lleva a la perversidad y a la depravación. Pero el crimen no ocurrió en los campos de la Europa central ni en las heladas tierras árticas. Sucedió en nuestra ciudad, en Gijón, a la luz del alba, y no fue un hecho aislado. Y no se sabe de nadie, de los entonces gobernantes y dominantes, que alzase su voz para impedir el crimen continuado, para condenarlo. Ninguno de los que lucharon victoriosamente en el frente devolvió sus medallas y rompió la espada. No hubo quien pidiera para ellos, a Dios y a los hombres, la piedad, la misericordia y el perdón que para sí se otorgaban.

Aquel lunes, diez de Enero de 1938, sesenta y cuatro prisioneros de la cárcel del Coto, de Gijón, fueron sacados de sus celdas antes del amanecer y conducidos al cementerio de Ceares para ser fusilados. Semanas atrás, estos prisioneros de guerra habían sido sometidos al trámite de un consejo de guerra que les había condenado a pena de muerte. Fue la “saca” más numerosa de la cárcel del Coto.

Dos días antes, el ocho, el coronel Rey d’Harcourt, sitiado en Teruel y con sus tropas diezmadas, se rendía a las fuerzas republicanas, mientras los soldados nacionalistas del general Aranda recibían un duro castigo y quedaban inmovilizados ante el Muletón y Celadas. Lo que se perdía en Teruel se cobraba en Gijón.

De los que p

odrían haber hablado, ninguno volvió. De los que volvieron, ninguno quiso hablar. Pero sobrevivió la leyenda roja de los santos proletarios sacrificados aquel diez de Enero. Y la leyenda cuenta que aquella mañana de frío y lluvia, bastante antes del amanecer, se presentaron ante la puerta de la cárcel del Coto, no los cotidianos piquetes de la policía de Asalto y de la Guardia Civil, no; esta vez eran soldados del ejército regular: ¿Una compañía o tal vez dos? ¿Con camiones o subirían andando hasta el cementerio, no tan lejano? No, seguro que llevaban camiones, que para eso, sí que los había.

odrían haber hablado, ninguno volvió. De los que volvieron, ninguno quiso hablar. Pero sobrevivió la leyenda roja de los santos proletarios sacrificados aquel diez de Enero. Y la leyenda cuenta que aquella mañana de frío y lluvia, bastante antes del amanecer, se presentaron ante la puerta de la cárcel del Coto, no los cotidianos piquetes de la policía de Asalto y de la Guardia Civil, no; esta vez eran soldados del ejército regular: ¿Una compañía o tal vez dos? ¿Con camiones o subirían andando hasta el cementerio, no tan lejano? No, seguro que llevaban camiones, que para eso, sí que los había.Dentro de la cárcel, en lo que hoy llamaríamos el corredor de la muerte, no podía haber el sepulcral silencio de otras veces, no era posible. Los funcionarios descorrían los cerrojos, leían los nombres de los prisioneros y les ordenaban que se vistiesen: sesenta y cuatro hombres se despidieron de sus compañeros, repartieron sus escasas pertenencias, apretaron manos, abrazaron cuerpos, sellaron promesas: “cuando veas a…”; “no te olvides de decirles…”; “hazles llegar estas…”; “que me recuerden como…”; “que sepan que muero por…”

No, no; en esta ocasión, en la galería de los presos condenados a muerte de la cárcel del Coto fue imposible que hubiera silencio: ¡Salud, camaradas!

Y en el rastrillo de la cárcel, entre registros y papeleos, les irían amarrando las manos con alambre y atándoles de dos en dos. Y un “¡viva!” a la República y un “¡viva!” a la Libertad; y órdenes, gemidos y cuchicheos. Mientras el jefe de la fuerza firmaba el documento de entrega, los presos iban saliendo, forzosamente, de dos en dos, entre las dos hileras de las oscilantes bayonetas de unos soldados sin rostro.

Arrancaron los motores, se puso el cortejo en marcha por calles de enlutado silencio. Alguien empezó a cantar La Internacional. Más voces se sumaron. Los soldados no dijeron nada, no hicieron nada. De los camiones de atrás llegaba el rumor acompasado del himno cenetista. Todos los himnos proletarios tienen letra. También se oyeron sollozos y, superándolo todo, el trallazo desesperado de la imprecación y la blasfemia.

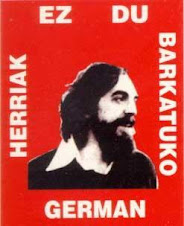

La explanada del cementerio era un empedrado de cascos de acero por el que discurría una senda de bayonetas que refulgían con luz robada. Ya no se canta. El compañero consuela al compañero. No está hoy Germán de la Cerra Lamuño para dar ánimos, para desmitificar el trance, para decirles que son unos valientes y que aquello no es nada… A Germán de la Cerra le fusilaron hace ya un mes junto con otros cuarenta y un prisioneros. Pidió ser el último para darles fuerzas a todos.

Y también este diez de Enero, como antes y como después, llevan a los prisioneros al final del cementerio y los ponen contra el muro de piedra. De seis en seis los van fusilando. Dos focos de automóvil amarrados a una pértiga y unidos a una batería alumbran el ensangrentado patíbulo. Los soldados que forman el pelotón de ejecución son treinta, pero parecen menos, de tanto como se arriman unos a otros. Treinta y treinta y treinta: se van turnando hasta pasar todos por el triste papel de ejecutores de inocentes. Alguno se desmaya: es que nadie se va a la guerra pensando en que le va a tocar formar parte de un piquete de ejecución. Y a ellos, además, nadie les consuela. El oficial, a un lado, tiene la pistola en la mano. El sargento, en el otro, grita las órdenes. En cada ejecución hay un “¡viva la Libertad!”, un “¡viva la República!” y un “muera el fascismo” que se cuelan entre orden y orden, como queriendo desafiar e interrumpir la mecánica militar. También se escuchan insultos, maldiciones y llantos. A un soldado se le encasquilla el máuser. Le sacan de la fila y le sustituyen por otro. El oficial, soliviantado, ordena al sargento que detenga la ejecución hasta que ese soldado se reincorpore al piquete. Cuando el arma vuelve a estar lista, el oficial coge al soldado y le pone cerca de él, como para asegurarse de que tira a matar.

Una voz grita ¡fuego! y las treinta llamaradas iluminan las espaldas, las caras, los pechos de los condenados como el flash de su última foto antes de partir para el más allá. Luego, vuelve la penumbra, que parece más oscura, y llega el estruendo de las detonaciones. Son dos tiros a la cabeza y tres al corazón. Cuando el piquete ya descansa armas, el oficial se acerca y va descerrajando un tiro en la cabeza a los cuerpos que yacen por tierra. Algunos oficiales aparecen tensos, nerviosos; otros, parecen actuar con esa mezcla de desgana y desinterés que conlleva lo rutinario. Desfila el piquete con su oficial al frente. Otros soldados vienen a ocupar su lugar. Unas figuras negras y blancas salen de la oscuridad y ocupan la escena unos instantes. Luego, los enterradores cargan los cuerpos y los llevan a apilar en el montón. Y otros seis hombres más son colocados ante el muro.

Fue un diez de Enero. No se tiene noticia de que se volviera a producir una “saca” tan numerosa en la cárcel del Coto ni que los soldados del Ejército volvieran a encargarse de las ejecuciones.

No fueron los nazis, no fueron los chekistas, no fue justicia ni venganza. Fue un crimen, uno de tantos, que llena de oprobio a los pervertidos y depravados que lo ordenaron y ejecutaron.

No hay odio en mi corazón, sino desprecio. Y una fuerza que sale del poso milenario de la bondad humana es la que me lleva a escribir este recuerdo emocionado y este homenaje sencillo a aquellos hombres, cuya memoria y la iniquidad de su terrible fin siempre tendrán quien las reivindique y evoque.

(Carmelo de Samalea / Kaos en la Red)